* Seguiremos en esta parte del artículo, como fuente fundamental, el manual Política, conceptos políticos fundamentales, de Joaquín Abellán, que realiza un preciso recorrido por la historia de las ideas políticas. Por supuesto, iremos añadiendo otras referencias para encuadrar el análisis sobre la idea de bien en la teoría política.

El mundo clásico cifraba el buen gobierno en función de la calidad personal del gobernante; por eso, este debía ser el mejor de la comunidad, un hombre sabio. En cambio, la teoría política de la Modernidad, aunque sigue pensando en términos de buen gobierno, entiende que la calidad ética del político no es suficiente.

Como veremos enseguida, con Maquiavelo hay una clara ruptura en el concepto de política. Sus consejos a los príncipes cristianos marcan un antes y un después en la política, concebida ahora como una actividad orientada a unos fines concretos —el mantenimiento del poder es el primero de ellos— que se presentan separados de la moral. La Ilustración y su racionalismo —o la Modernidad, en términos generales— ha creado un nuevo concepto de política al servicio de lo útil, de aquello que sirve para algo. Sin embargo, “también siguen estando presentes las viejas preguntas de Aristóteles sobre los fines a los que debe aspirar la comunidad política y sobre los criterios con que medir sus realizaciones”. Parece que la preocupación ética no es tan fácil de desterrar. Y añade Abellán: “la doble idea de la política como conocimiento y como acción sigue estando igualmente presente” en la reflexión contemporánea. Es decir, existe una ciencia política, que se desarrolla como teoría desde la Grecia clásica, que tiene una lógica interna y una evolución concreta, y existe también la acción política, dos polos que el pensamiento actual parece haber deslindado sin conseguirlo del todo. Veremos como la figura de Adolfo Suárez encaja con suavidad en un perfil teórico determinado y como su labor, su acción política, tiene sentido más allá de la utilidad práctica de sus fines. Es decir, se verá como, en general, las decisiones adoptadas por el político español estaban encaminadas a la consecución de algún tipo de bien para la comunidad.

Veremos como la figura de Adolfo Suárez encaja con suavidad en un perfil teórico determinado y como su labor, su acción política, tiene sentido más allá de la utilidad práctica de sus fines

Pero conviene, además, encuadrar la figura de Adolfo Suárez dentro de lo que Abellán entiende que es el retorno de lo político en la filosofía contemporánea, asumiendo que “lo político no describe acciones políticas, sino la dimensión simbólica de lo social”, esto es, un significado profundo que mueve a actuar por conseguirlo. En realidad, lo que queda definido desde la segunda mitad del siglo XX es ese nuevo campo de juego de lo político, con autonomía de la política. Lo político tiene sus reglas, su modo de ser anclado en la realidad de cómo son los hombres, como ha quedado acreditado a lo largo de una compleja historia que se analiza en las próximas páginas. Y, en todo caso, la figura de Adolfo Suárez, eje central del estudio, tiene su reflejo en este esquema de lo político: sus acciones aceptan las reglas del juego, y se orientan, como veremos, a la consecución de un bien mayor en un momento histórico concreto, lleno de posibilidades, como fue la Transición política española.

La política empieza su andadura teórica pareciéndose mucho a la salvaje ley animal del más fuerte. Y tiene sentido que así fuera: donde no hay razón, hay primero mito e instinto. Incluso donde hay razón e inteligencia, pero aún no ha habido un desarrollo filosófico serio, lo que impera son las evidencias naturales más primitivas. “No hemos sido los primeros en establecer tal principio, sino que desde siempre está instituido que el más débil sea sometido por quien es más poderoso”, les dicen los atenienses a los lacedemonios.

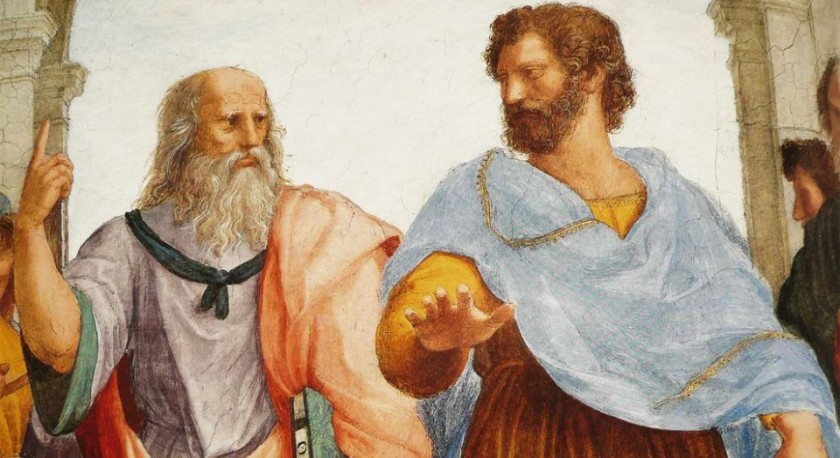

El debate posterior en la Grecia clásica ya se sustenta en parámetros más conocidos: la verdad, la justicia, la honestidad. Todavía sostiene Platón en La República que “lo justo es lo mismo en todas partes: la conveniencia del más fuerte” (338 c), pero ya sin vuelta atrás en Grecia se empieza a hablar del bien como objeto de la política, o al menos de la acción de los gobernantes. Así, escribe Abellán que en una conversación entre Sócrates y Calicles descrita por Platón en Gorgias, “aquel le expone su concepto de la política como una actividad cuyo objeto es hacer mejores a los ciudadanos”. La transición, ampliamente documentada, del mito al logos, tiene también su lógica traslación a la teoría política. De nuevo Abellán: “para Sócrates, si la Política quiere convertirse en el único arte que, siendo útil, brinde además felicidad, tiene que hacer sabios a los ciudadanos, es decir, tiene que conducirlos a que participen de la vida racional”. Así, la racionalidad llega a la política y, de esta manera, a la ética, ya que “el hombre, merced a la inteligencia y la voluntad libre, es un ser capaz de dar finalidad a sus acciones (…) El hombre debe buscar y conseguir un bien para el que no está predeterminado”. Pero una política así entendida, como la actividad más elevada y superior, en términos platónicos, debe estar sustentada en el conocimiento. De ahí que, para él, el político deba ser un filósofo, que será quien, asumiendo que ninguna ley es más importante que el conocimiento mismo, adecúe las normas a la justicia y, al final, al bien común.

En Platón y en Aristóteles, la política se asoma a la práctica, pero también una actividad moral orientadora del bien común.

Y al hablar del bien común hay que pasar necesariamente de Aristóteles, para quien el bien es el objeto de todas las acciones del hombre (Política, 1252 a). Pero, a diferencia de Platón, Aristóteles habla de un bien que se concreta y cuya consecución requiere de la prudencia, que “es la actividad racional para encontrar lo que es bueno en cada caso concreto de la vida individual (…), y que versa sobre un objeto que puede ser configurado de distintas maneras”. Es fácil discurrir que el siguiente paso en este proceso aristotélico es la deliberación, garantía de la acción libre. Es decir, que la Política —como la Ética— es una ciencia práctica, que obliga al que la ejerce a deliberar en busca del fin último del hombre, que es la consecución del bien. ¿Pero qué es eso del fin último?, podría argüirse desde postulados escépticos contemporáneos. Recurramos de nuevo a Abellán y permitamos que este vuelva a citarnos a Aristóteles: “En el primer libro de la Ética a Nicómaco escribe que, si en el ámbito de nuestras acciones existe un fin que deseemos por sí mismo, deseando los otros por causa de este, es evidente que este fin sería el bien, el bien más elevado incluso”. El último paso de este razonable camino trazado hace tantos siglos es el de las leyes, no como meras amantes al estilo platónico, sino como instrumentos para ejecutar las políticas que garantizan el bien común. Aristóteles asume que el político debe valerse de más ayuda que la del mero razonamiento, por lo que, aquí también, supera a su maestro y sitúa a la ley —“expresión de cierta prudencia e inteligencia”— como el origen del bien, porque “que las leyes sirvan para hacer buenos a los hombres equivale en Aristóteles a que hagan buenos ciudadanos, pues para él la virtud del ciudadano y la del gobernante es la misma que la virtud del hombre bueno”. En síntesis, vemos como tanto en Platón como en Aristóteles, la política se asoma a la práctica, se convierte en un hacer encaminado a la mejora personal, pero también una actividad moral orientadora del bien común.

El Cristianismo trajo al mundo un cambio de paradigma evidente en diferentes aspectos de la vida de los ciudadanos. Desde luego, el más importante es el mensaje mismo de la revelación de Cristo. No es difícil imaginar el escándalo que debió suponer para sus coetáneos escuchar a un rey que se junta con los pobres, a un hijo que se une con el padre, a un hombre que predica el amor al prójimo y que plantea el perdón como antídoto a la venganza; un hombre que habla de justicia, de paz, de caridad, que propugna la verdad de los hechos frente a la mentira de los discursos —“cumplid todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras” (Mt 23, 1-12)—, y que, finalmente, entrega su vida para la salvación de la humanidad. Pero esa revolución, que cambió para siempre el corazón del hombre, también alteró el modo en que se concibe la política. El hombre, siguiendo a San Agustín, sabe que anida en su seno un pecado original que desvirtúa el orden perfecto con que fue creado y, por ello, necesita de instituciones que suplan sus carencias y aporten cohesión al mundo. Y, por supuesto, que subordine la ciudad terrenal a la ciudad de Dios, idea esta, la de la subordinación del gobernante a las leyes divinas y a la Iglesia, que “marca el pensamiento papal sobre los gobernantes durante los siglos medievales”.

En el ensayo ¿Nació Europa en la Edad Media?, de Jaques Le Goff, se aborda con profundidad el papel de las ciudades en el enorme espacio de siglos que abarca la etapa medieval. Y es que el nacimiento de nuestra civilización tiene mucho que ver con la cultura greco-latina, con el derecho romano y, definitivamente, con el cristianismo que, desde el año 395 va tejiendo una concepción determinada de la existencia. Aunque no es un camino fácil. El cristianismo va conquistando un mundo, el romano, que a su vez ha sido conquistado por pueblos bárbaros completamente ajenos a la doctrina católica. Y esta es una de las grandes paradojas de nuestra civilización: el mensaje de la Iglesia cala misteriosamente en los corazones de aquellos hombres. Cierto es que, en este periodo, lejos de la imagen oscurantista a la que la Modernidad ha relegado a la época, ya podemos hablar seriamente de ciudadanos. Ciudadanos de una ciudad medieval, claro, que empieza a abrirse al comercio, un “ciudadano beneficiario de una cultura comunitaria, forjada por la escuela, la plaza pública, la taberna, el teatro y la predicación”. Un miembro, definitiva, de la civitas christiana.

En el ensayo ¿Nació Europa en la Edad Media?, de Jaques Le Goff, se aborda con profundidad el papel de las ciudades en el enorme espacio de siglos que abarca la etapa medieval. Y es que el nacimiento de nuestra civilización tiene mucho que ver con la cultura greco-latina, con el derecho romano y, definitivamente, con el cristianismo que, desde el año 395 va tejiendo una concepción determinada de la existencia. Aunque no es un camino fácil. El cristianismo va conquistando un mundo, el romano, que a su vez ha sido conquistado por pueblos bárbaros completamente ajenos a la doctrina católica. Y esta es una de las grandes paradojas de nuestra civilización: el mensaje de la Iglesia cala misteriosamente en los corazones de aquellos hombres. Cierto es que, en este periodo, lejos de la imagen oscurantista a la que la Modernidad ha relegado a la época, ya podemos hablar seriamente de ciudadanos. Ciudadanos de una ciudad medieval, claro, que empieza a abrirse al comercio, un “ciudadano beneficiario de una cultura comunitaria, forjada por la escuela, la plaza pública, la taberna, el teatro y la predicación”. Un miembro, definitiva, de la civitas christiana.

El agustinismo político fue determinante en la Edad Media. Con el paso del tiempo, los poderes terrenales y espirituales fueron confundiéndose. Los príncipes cristianos estaban supeditados al poder del Papa, o bien se fundían en una misma figura. Carlomagno, arrodillado frente al altar, fue coronado Emperador en Roma por el Papa León III en el año 800 asentando las bases de la civilización occidental que hoy conocemos. Posteriormente, Papas como Gregorio VII (1073-1085), Inocencio III (1198-1216) o Bonifacio VIII (1294-1303) fueron consolidando esa sumisión del gobernante, por muy emperador que fuese, a las leyes de Dios. Este último Papa llegó a escribir en la bula Unam Sanctam:

Las palabras evangélicas nos enseñan que en esta potestad hay dos espadas: la espiritual y la temporal… las dos están en poder de la Iglesia (…) Conviene que una espada esté bajo la otra espada y que la autoridad temporal se someta a la autoridad espiritual (…) Declaramos, decimos y definimos que la sumisión al Romano Pontífice es para toda criatura de absoluta necesidad de salvación.

El documento papal generó profundas críticas aún en su tiempo. De hecho, un asesor del rey de Francia propició el llamado “Ultraje de Anagni”: este hombre, junto a familias romanas enemigas del Papa, asediaron el palacio del Santo Padre en Anagni. Le hicieron prisionero y le mantuvieron tres días sin comer ni beber (aunque lo más llamativo de esta historia, lo más misteriosamente paradigmático, es que cuando el Papa fue liberado decidió perdonar a sus captores).

Pero durante la Edad Media no solo hubo la influencia platónica. También caló la aristotélica. Es el caso de Santo Tomás de Aquino, que adapta el mundo clásico con el mensaje revelado de Cristo y que, en palabras de Javier Conde, substantiva la realidad política, a la que da entidad y no considera como algo supeditado a la ciudad de Dios agustiniana. El Aquinate, de hecho, concibe el orden político como surgido de la naturaleza, y encuadra su autoridad como fundamento de la paz e integridad de las diferentes partes de la ciudad. Así, “de la misma manera que en el cuerpo hay uno principal que mueve a todos, bien el corazón, o bien la cabeza, es preciso que en toda sociedad haya algo que lo dirija”.

La tradición clásica —humanista, cristiana— abogaba por la perseverancia del gobernante en función de una serie de virtudes: templanza, fortaleza, justicia y prudencia

El fin de la Edad Media y el Renacimiento supusieron otro cambio de paradigma en la concepción de la Política. Ya Lutero empieza a desgajar el poder divino del terreno pues, aunque considera que todo poder proviene de Dios, dice que no es posible gobernar en la tierra con los mandatos del Evangelio. Y da recomendaciones a los príncipes cristianos. Aunque, en este sentido, la gran transformación teórica vendría de la mano de El Príncipe, la gran obra de Maquiavelo. La tradición clásica —humanista, cristiana— abogaba por la perseverancia del gobernante en función de una serie de virtudes: templanza, fortaleza, justicia y prudencia, en una especia de tradición areteica en política que tan bien representa la Alegoría del buen y del mal gobierno (c. 1338-1339) de Ambrogio Lorenzetti. Maquiavelo rompe ese esquema, deshace el nudo de la moralidad y asume que “la política es un ámbito diferenciado de la moral, para el que no pueden regir necesariamente los criterios de esta última”. Se fractura de esta manera la línea teórica que se había iniciado con Aristóteles, para quien, como hemos visto, Política y Ética venían a ser la misma cosa como ciencias prácticas. A partir de ahora, escribe Maquiavelo, para entender la política convendrá “ir tras la verdad de las cosas antes que seguirlas con la imaginación” (El Príncipe, cap. XV), ya que el gobernante que se preocupa por cómo deben ser las cosas acaba perdiéndolas. Resume así Abellán:

Al hablar públicamente de esta `técnica de estado´, de los medios adecuados para conservar el stato del príncipe, con independencia de la naturaleza de los medios, Maquiavelo produjo una `revolución´ en la interpretación de las cualidades y virtudes que el pensamiento tradicional —aristotélico, ciceroniano, cristiano, humanista— había atribuido al gobernante.

Más aún, “Maquiavelo funda la autonomía de la política”, escribe Sartori, quien cree conveniente entender bien al autor. Según él, “prestar atención a la verdad de los hechos es recurrir a la observación directa y registrar, sin tapujos, que la política no obedece a la moral”.

Mucho se ha escrito sobre esa diferenciación entre fines y medios que introduce Maquiavelo. Conviene aquí apuntar, al menos, esa brecha con la natural convivencia que ambos términos mantenían en la concepción clásica. Maquiavelo recomienda al príncipe actuar de acuerdo al mantenimiento de su condición de príncipe, y de esta manera, reconoce que los actos deben estar orientados a la consecución de un bien. El problema es que, en este caso, ese bien no es un bien racional, ya que no conduce a la plenitud del ser humano. “La utilidad no puede ser el bien que identificamos con el fin” o, lo que es lo mismo, conservar el estado de príncipe no puede ser considerado un bien en sí mismo. Posiblemente, Maquiavelo identificara con acierto el bien inmanente a la política —conservar el poder— pero eso no obsta para que, visto desde una perspectiva integral, podamos sostener que tal bien es solo un bien útil, pues no agota todo el bien humano.